83年前的这一天,

西安事变爆发。

为抗日民族统一战线的形成

扫清了障碍,

在中国历史上

有着极为重要的意义。

83年前的今天,时任西北剿匪副总司令的东北军领袖张学良和时任国民革命军第十七路总指挥的西北军领袖杨虎城在中国西安发动“兵谏”,逼迫蒋介石抗日,亦称双十二事变。事变对推动国共再次合作、团结抗日,起了重大的历史作用。

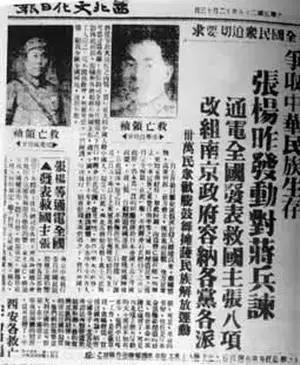

《西北文化报》刊登的西安事变

而在近现代史上,“西安事变”是足以被载入史册的,它促成了国共的第二次合作,开启了全民族抗战的新局面。

五间厅的枪声

12月12日,临潼华清池。

“西安事变第一枪就是在当年的华清池的大门口打响的。”华清宫文化研究员李华介绍说,1936年12月12日,凌晨5时左右(也有说是6时许的),还沉睡在夜幕里的华清池突然枪声四起。张学良的卫队营长孙铭九、王玉瓒带着百余精锐士兵直闯“行辕”,目标就一个:活捉蒋介石。

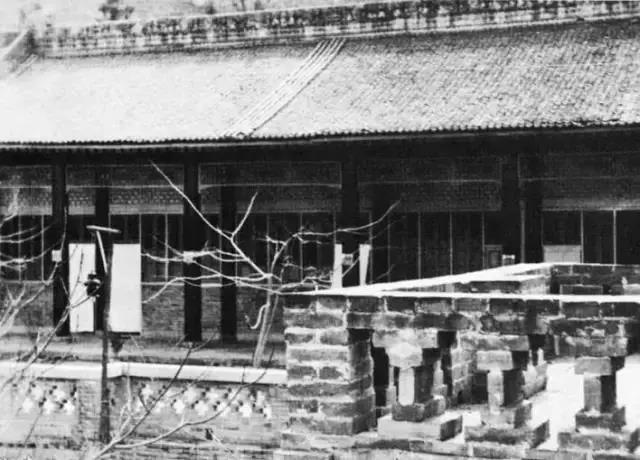

蒋介石在华清池的五间厅

据孙铭九的回忆文章,当时,他手下的连长王协一率50人乘一辆卡车,首先出现在华清池大门前。门卫拦车、开枪,王协一指挥士兵下车还击,双方激烈枪战。这时,孙铭九的卡车到达,车上也有50多人。在混战中,孙铭九率部冲进了大门。

“当时的华清池规模不大,大门距离二道门很近,而蒋介石住的五间厅在二道门里面的内院里。”李华介绍,顾名思义,五间厅共五间厅房,事变发生时蒋介石住的是二号厅房。当时孙铭九带着部队冲进二道门后,并没有取道距离近的西侧通道攻取五间厅,而是从东侧的通道往上攻打。“蒋介石住的二号厅房靠西侧,从东侧往上攻打,用意还是怕伤到他。”

蒋介石卧室玻璃上的弹孔

在五间厅的一面砖墙上,一道道弹痕清晰可见,李华介绍,这些弹痕是当年事变的记忆,如今已做了特殊保护。

蒋介石仓皇上山

而当时蒋介石的侍从秘书萧赞育住在紧邻五间厅东侧的厢房里。萧赞育在回忆录里这样记述当日的情形:“12日凌晨5点左右,忽然枪声四起,勤务兵梁介然和书记林培深都跑进来,报告情况,我立刻穿好衣服,步出房外,打开靠外墙的小门一探究竟,不意门一开,马上一颗枪弹射了过来……到底怎么回事?大家都不明白。”

华清池行宫墙壁上留下枪战的出血迹

“我乃走上阁楼,往外张望,此时天已微明,只见密密麻麻的都是张部东北军,但是后面骊山上,很清楚的(地)看到穿黄军服与灰军服的少数人,还在彼此射击,被击中者一个个滚下山来。”

“当时交战很激烈。”李华介绍说,枪战中,蒋介石的侍卫组长蒋孝先被击伤,警卫大队士兵多被击毙,五间厅前的院子里、荷花池畔到处都是横陈的尸体。等枪声稍落,孙铭九带兵冲进蒋介石的居室,发现人已不在,出来又到旁边的“贵妃池”搜寻,也没找见。

“找不见人,孙铭九也紧张起来。”李华说,当时,孙铭九又回到蒋介石的居室,见蒋的帽子、皮包都在,戴的假牙也落在床头的桌子上,床上的被褥尚有余温,估计人跑得不会太远。

蒋介石被扣留的山崖

据后来蒋的随员回忆,当时蒋介石听见枪声,又听侍卫报告说东北军叛变,心里很是慌张。因为屋前枪弹飞梭,于是在随员的搀扶下,从房间后窗跳出,攀上后面的院墙,向屋后的骊山上逃避。“据说,当时看不清路,蒋介石还掉进了围墙外的乱草沟中,脊椎还跌伤了,最后是被几个侍卫背着上山的。”

孙铭九在回忆中这样记述:东北军沿骊山西北麓开始搜山时,才从长官那里得知,搜山是为了搜蒋介石,并严格规定,绝对不许伤害蒋介石,谁活捉蒋介石,赏钱一万元。士兵们都很踊跃。

在半山腰,二营八连的班长陈思孝抓住一个蒋介石的侍卫,孙铭九闻讯,疾步赶了上去。事后才知,此人是蒋介石的贴身侍卫、侄儿蒋孝镇。

孙铭九用手枪对着蒋孝镇的脑袋,逼问蒋委员长在哪里。蒋孝镇仍不肯讲,但无意朝山上斜乜(miē)了一眼。孙铭九敏锐地察觉到,就指挥士兵朝他眼睛所瞄的方向追索。没多久,陈思孝在前面大喊:“报告营长,委员长在这里呢!在这里呢!”孙铭九跑过去,见到蒋介石从一山洞里出来,正扶着洞口的岩石站着。“蒋介石光着脚,光着头,上身穿一件古铜色绸袍,下身穿一件白色睡裤,颤巍巍立在朔风之中。”

兵谏亭

从五间厅后的山路一路上山,青石新砌的台阶平整稳实。而据附近村里的老人介绍,以前的山路基本上就是一条脚踩出来的小径。

爬了十多分钟,一座石亭凸立在山崖边,上书“兵谏亭”三个字。而石亭的旁边就是一处裸露的虎斑石,两块巨石之间有两三尺宽的窄缝,这里正是当年蒋介石的藏身之处。

这座高4米,宽2.5米的石亭,建于1946年3月,名曰"正气亭",解放后,该亭更名为"捉蒋亭",1986年12月在纪念"西安事变"50周年前夕,为了缓和两岸关系,再次易名为"兵谏亭"

西安事变的当代启示

西安事变是中国历史上的一个重大事件,对当时以及后来的中国历史进程发挥了非常大的作用。2019年12月12日,是西安事变爆发83周年纪念日,在这个特殊的时间,我们纪念就更加具有特殊意义。

在中华民族面临亡国灭种威胁的危难关头,在中国共产党抗日民族统一战线政策的影响和全国人民抗日救亡运动的感召下,张学良、杨虎城两位将军毅然发动西安事变,结束了十年内战,促成了第二次国共合作,成为中国由长期内战走向全民抗战的转折点,成为扭转时局的枢纽。张学良、杨虎城两位将军的爱国赤诚和中国共产党人、中国人民所表现出的强烈爱国主义和民族团结精神,成为激励我们不断克服困难、开拓进取的宝贵精神财富。

今天,回顾西安事变这一重大历史事件,深刻体会其背后蕴含的爱国主义精神,带给我们诸多启示。

启示一:弘扬爱国主义精神必须始终坚持党的领导

西安事变是张学良、杨虎城两位将军在严重的民族危机形势下,接受了中国共产党“停止内战,一致抗日”的主张而发动的。综观西安事变,可以看出中国共产党面对复杂的政治局势,从容应对,因势利导,协调各方利益,最终成功地化解了危机,推动了抗日民族统一战线初步形成。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。自成立之日起,中国共产党就以实现人民解放、民族复兴为己任,在近百年波澜壮阔的奋斗历程中,党紧紧依靠人民,为中华民族作出了伟大历史贡献。一路走来,党始终是团结带领中国人民创造伟大奇迹的领导核心,是把全国各族人民紧紧团结在一起的主心骨和领航人。中国共产党是爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者,祖国的命运和党的命运息息相关。在历史发展进程中,祖国的命运和党的命运,从来都密不可分。爱国不是抽象的,而是具体的、历史的。在当代中国,只有坚持党的领导,坚定不移跟党走,奋力建功新时代,爱国主义才是鲜活的、真实的。

启示二:弘扬爱国主义精神必须要坚持走适合中国国情的发展道路

西安事变的历史充分说明,各阶层、各党派不管存在多大分歧,只要以民族利益和民族大义为重,都可以在爱国主义旗帜下团结起来、共同奋斗。习近平总书记指出:“弘扬爱国主义精神,必须坚持爱国主义和社会主义相统一。我国爱国主义始终围绕着实现民族富强、人民幸福而发展,最终汇流于中国特色社会主义。”社会主义道路是近代中国历史发展的必然选择,是从半殖民地半封建社会的土壤中脱胎而生的新产物,也是马克思主义中国化的客观成果。选择了走社会主义道路,中国就摆脱了鸦片战争以来西方列强的欺凌,实现了独立、自主、和平发展,中国人民在精神上也由被动转为主动。对于中国人而言,社会主义不仅是历史的必然,也是客观的现实。在当代中国,爱国主义和社会主义是有机统一、不可分割的。弘扬新时代的爱国主义精神,就要提高对社会主义中国历史和现实的清醒认识,增强对于社会主义的认同感和向心力,激发热爱社会主义中国的热情,增强对建设中国特色社会主义的信心和决心。

启示三:弘扬爱国主义精神必须坚决维护祖国统一和民族团结

张学良、杨虎城两位将军发动西安事变,是出于民族大义和爱国赤诚;中国共产党摒弃前嫌、和平解决西安事变,也是从维护国家和民族的根本利益出发。国家统一则兴,民族团结则强。维护祖国统一和民族团结我们任重道远。反对民族分裂,维护祖国统一,是国家最高利益和全国各族人民根本利益所在,是实现国家长治久安、民族伟大复兴的强大动力和坚强柱石。我国《宪法》规定:“中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。”要高举各民族大团结的旗帜,牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识,筑牢各族人民共同维护祖国统一、维护民族团结、维护社会稳定的钢铁长城,把对祖国和人民的热爱转化为坚决维护国家主权、安全、发展利益的实际行动,旗帜鲜明地反对分裂国家图谋、破坏民族团结的一切言行,坚定维护祖国统一和民族团结。

启示四:弘扬爱国主义精神必须勇于承担历史使命

西安事变及其和平解决的目的,既是为了救亡图存,更是为了振兴中华、实现民族复兴。习近平总书记指出:“爱国,不能停留在口号上,而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起,扎根人民,奉献国家。”爱国不能停留在口号上,要将爱国热情转化为具体的爱国实践。要从本职岗位做起,从当下做起,始终保持昂扬向上的精神状态,努力学习,勤奋工作,将爱国热情转化为干事创业的实际行动,勇于担当敢于作为,提升攻坚克难、干事创业的实际成效,作出应有的贡献。

来源:西安日报、美丽临潼